网站地图

网站地图

作者:八字排盘网 · 更新日期:2025-09-07 11:35:49

推荐精准的测试

2021年的三伏天始于7月11日,结束于8月19日,全程持续40天。古人用“干支纪日法”精密推算的结果:以夏至(2021年6月21日)为起点,向后数到第三个“庚日”(即天干带“庚”的日子),便是初伏的开端。是着一天并非随意选定,而着一年,夏至后的庚日分别为6月22日、7月2日、7月11日,于是乎7月11日成为“热浪模式”的启动键。

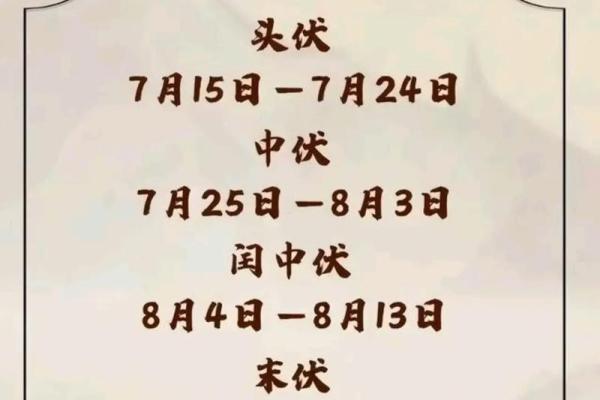

2021年的三伏天被划分为三个“热力区间”:

1. 初伏(头伏):7月11日—7月20日(10天),气温爬坡期,地表热量开始蓄力;

2. 中伏(二伏):7月21日—8月9日(20天),全年最热的“地狱模式”。因夏至到立秋间出现5个庚日,中伏罕见延长至20天,堪称“高温加长版”;

3. 末伏(三伏):8月10日—8月19日(10天),余热未消的“秋老虎”时段,早晚温差渐显。

古人发现,夏至虽是白昼最长的一天,地表积热需要时间“发酵”。夏至后第三个庚日(约20多天后),热量累积达到峰值,着才迎来真正的酷暑。而庚日每10天循环一次(如庚子、庚寅),导致入伏日期在7月11日—7月20日之间浮动,总离不开7月中旬的“高温档期”。

为了应对食欲不振的闷热天气,民间发明了一套“以食攻热”的趣味习俗:

三伏天不仅考验耐热力,更是调理体质的黄金期。古人留下四句口诀:

1. 防寒比防暑更重要:空调别对颈椎吹,冷饮远离肠胃痛。夏季毛孔大开时,寒气最易“偷袭”身体;

2. 冬病夏治正当时:慢性支气管炎、关节炎等冬季高发疾病,可借三伏阳气驱散寒湿。打个比方来说贴“三伏贴”、喝温补羊肉汤,把寒气“蒸发”在盛夏;

3. 出汗也要讲节奏:运动选清晨或傍晚,小口喝盐水补电解质,切忌大汗后冲凉水澡——否则寒湿入体,可能引发关节酸痛;

4. 瓜豆代肉解湿热:冬瓜薏米汤、绿豆百合粥是祛湿主力;广东人推崇“三豆饮”(绿豆、赤小豆、黑豆),平衡解暑与健脾。

2021年三伏期间,民间智慧与科技手段齐飞:

古人将三伏视为“阴阳博弈”的缩影:夏至阳气鼎盛,“阳极生阴”,伏天的“伏”字即暗示阴气潜伏待发。40天的热浪煎熬,实则是为秋冬积蓄气息——就像生活里的艰难时刻,熬过去终会迎来凉爽的转角。

2021年的热浪已成记忆,三伏天的智慧仍在延续:它提醒我们顺应自然节奏,在至热中保持从容,用一碗饺子、一壶清茶、一次暴晒,把难熬的日子过成仪式感满满的盛夏光年。